Soyons sérieux : depuis de nombreuses décennies, le budget de l'UE pour le secteur culturel – 0,000135 % du PIB de l'UE – est/était une blague. Probablement (nous n'aurons jamais le montant car les chiffres sont, par nature, secrets) la guerre hybride à laquelle sont soumis les citoyens européens (de la part de la Russie, d'autres "acteurs étatiques", mais aussi d'un réseau mondial religieux-conservateur), a mobilisé des sommes qui dépassent facilement un tel budget.

La Boussole Culturelle européenne (Culture Compass), en tant qu'orientation stratégique, et AgoraEU, en tant que programme de financement de la nouvelle direction, viennent combler certaines des lacunes jusqu'à présent. L'augmentation de près de quatre fois du budget est un (petit) pas dans la bonne direction. Pour des raisons de commodité, jusqu'à présent, l'UE a évité un engagement décisif dans le domaine culturel. Avec les nouveaux programmes, la Commission commence à assumer un rôle actif. Enfin, la culture est sortie de la marginalité de l'attention européenne et commence à migrer vers le centre des préoccupations, où elle a sa place.

Au début, il y avait le Marché Commun. Mais le début n'est pas terminé L'Union européenne s'est construite sur des fondations économiques. Dans les années 1950, les pays européens, épuisés par la guerre, ont choisi la coopération commerciale plutôt que le conflit armé. Le Marché Commun est devenu la solution pragmatique : l'interdépendance économique rendait la guerre non seulement indésirable, mais aussi impraticable. Cette logique a fonctionné et continue de fonctionner remarquablement.

Avec le temps, tous les autres projets stratégiques se sont construits sur cette fondation. Le Green Deal est venu comme une extension naturelle de cette approche économique. Élargi avec NextGenerationUE, le programme est devenu véritablement significatif, conservant sa centralité économique. La détérioration de l'environnement, bien qu'elle ait des répercussions sociales, philosophiques et culturelles profondes, reste essentiellement un problème généré par des modèles de production et de consommation. La réponse européenne a été cohérente : si l'économie crée le problème, la régulation économique doit le résoudre. Les budgets pour le climat reflètent cette priorité – le Fonds pour le Climat, les instruments du Green Deal et l'extension pour la résilience post-Covid atteignent presque un trillion d'euros.

Erasmus, le programme de mobilité académique, a également été une facette du marché commun. La priorité : la formation de la main-d'œuvre. Un focus complètement marginal : la promotion de la citoyenneté et des valeurs civiques. La politique de cohésion, les programmes pour l'agriculture, le fonds social – tous avec un impact incontestablement positif – conservent le même focus sur les besoins primaires.

Les échelons de la pyramide : prospérité sans identité ? Il existe cependant une logique plus profonde dans cette évolution. Lorsque nous regardons à travers le modèle théorique offert par la pyramide des besoins de Maslow, les choses ne semblent pas très bien. L'UE a commencé par le bas : la sécurité économique, la stabilité, le bien-être matériel. Ces fondations étaient nécessaires et urgentes. Mais une fois qu'un certain niveau de sécurité économique est atteint, les enjeux se déplacent inévitablement vers des valeurs supérieures : identité, sens, créativité, auto-réalisation.

C'est ici que se pose le problème : en se consacrant presque exclusivement aux échelons inférieurs de la pyramide – économie, environnement, infrastructure – l'UE a laissé la culture échapper à son contrôle. Et la culture est ce qui définit les communautés humaines. Après tout, l'Égypte ancienne et la Mésopotamie ont construit des canaux d'irrigation et ont assuré leur survie ou même leur prospérité. Mais ce ne sont pas pour les canaux qu'ils sont restés dans l'histoire. Ils sont restés pour l'art et la culture qu'ils ont générés et qui continuent à contribuer au développement humain. Les sociétés préhistoriques sont encore connues comme des "cultures matérielles" – car c'est la seule trace qui parle encore de leur identité. Par la culture qu'elles ont générée, elles ont contribué aux étapes ultérieures du développement humain.

Au-delà de la survie, la valeur universelle de toute société est donnée par sa capacité à générer de la culture, des formes d'art et d'innovation qui contribuent à la perpétuation et au développement de l'humanité. Dans la compétition mondiale contemporaine, les sociétés ne peuvent être véritablement prospères que si elles sont capables de créativité artistique et technologique. Sans cette dimension, la prospérité matérielle devient fragile, dépourvue de direction et vulnérable.

Culture : un problème inconfortable pour le "U" de l'UE La culture a cependant été traitée avec prudence par les institutions européennes. La raison est complexe, mais pas difficile à comprendre : le patrimoine culturel européen, bien que vaste et riche, porte en lui les cicatrices de l'histoire. Les œuvres fondamentales de nombreuses nations célèbrent la résistance contre d'autres peuples qui sont aujourd'hui partenaires dans l'Union. Cette dimension divergente de la culture classique risque de générer des tensions, plutôt que de renforcer l'unité.

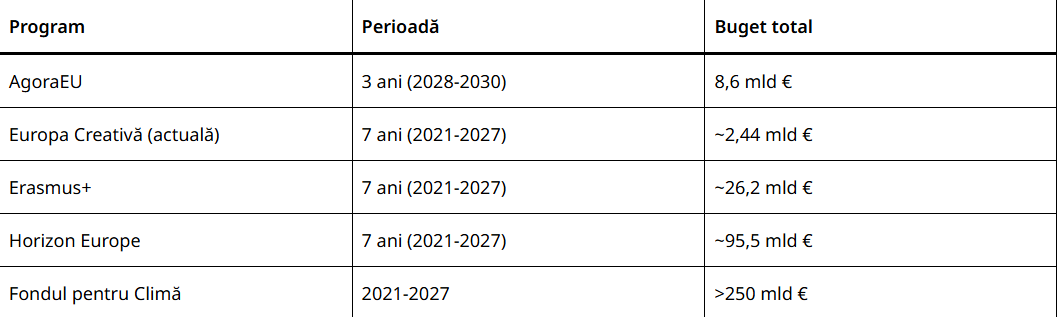

La réponse de la Commission européenne a été une neutralité prudente. La culture a reçu un soutien, mais sous des formes marginales et relativement extérieures : la mobilité des artistes, les co-productions internationales, les traductions et la circulation d'œuvres contemporaines. Europe Créative, le principal programme culturel, a eu un budget d'environ 2,44 milliards d'euros pour la période 2021-2027 – un contraste significatif par rapport aux ~95,5 milliards pour Horizon Europe (recherche) ou ~26,2 milliards pour Erasmus+ (éducation). Cela sans prendre en compte les programmes purement économiques. Cette prudence a cependant laissé l'espace public culturel européen vulnérable. Ces dernières années, les investissements dans la propagande externe – tant celle de la Russie que celle des organisations religieuses-conservatrices mondiales – ont probablement dépassé l'ensemble du budget d'Europe Créative. Les récits culturels ont été façonnés par des acteurs qui n'avaient pas en vue la cohésion européenne. Au contraire. En l'absence d'une vision culturelle propre, claire et assertive, l'UE a assisté à la fragmentation du discours public et à l'érosion du consensus démocratique dans de nombreux États membres.

Éducation : formation économique ou formation civique ? De même, l'éducation et la recherche – des domaines dans lesquels l'UE est restée à la traîne par rapport aux États-Unis et à la Chine – ont été principalement considérées sous l'angle économique. Les programmes de mobilité, bien que précieux, sont principalement orientés vers la formation d'une main-d'œuvre qualifiée et moins vers la construction d'une mentalité et d'une connaissance communes à l'échelle européenne. Ce n'est pas un défaut en soi, mais c'est une opportunité inexploité pour renforcer une identité européenne qui dépasse les récits nationaux divergents.

Boussole Culturelle et AgoraEU : à la recherche de la boussole La métaphore de la Boussole Européenne (Cultural Compass) n'est pas fortuite. Elle arrive à un moment où l'Europe semble de plus en plus déboussolée : la montée de l'extrémisme, l'érosion de la confiance dans les institutions, la polarisation sociale, la vulnérabilité à la désinformation. Dans ce contexte, la Boussole Culturelle et AgoraEU représentent un signal pour un changement de paradigme dans la manière dont l'Union européenne pense le rôle de la culture.

La Boussole Culturelle, lancée en 2025, n'est pas un programme de financement, mais un document stratégique qui guidera les politiques culturelles européennes et ancrera la culture dans le futur Cadre Financier Pluriannuel 2028-2034. C'est le premier signe que Bruxelles traite la culture non pas comme un domaine auxiliaire, mais comme une composante stratégique – une boussole pour la direction que l'Europe souhaite prendre.

En contrepartie, AgoraEU (2028-2030) vient avec des ressources concrètes : un budget total de 8,6 milliards d'euros pour trois ans – presque le double du rythme actuel. Le programme intègre la culture, les médias et la société civile : Europe Créative – Volet Culture : 1,8 milliard € Volet MEDIA+ : 3,2 milliards € Démocratie, Citoyens, Égalité, Droits et Valeurs : 3,6 milliards € Les chiffres méritent d'être contextualisés. Comparé aux domaines prioritaires de l'UE, l'investissement reste modeste :

La culture reçoit plus qu'auparavant, mais encore substantiellement moins que la recherche, l'éducation ou l'environnement. Nous laissons encore loin les programmes purement économiques. Et la mise en œuvre effective de la Boussole commence seulement en 2028 – un retard qui, dans le contexte des tensions sociales et culturelles actuelles, semble presque anachronique.

La culture reçoit plus qu'auparavant, mais encore substantiellement moins que la recherche, l'éducation ou l'environnement. Nous laissons encore loin les programmes purement économiques. Et la mise en œuvre effective de la Boussole commence seulement en 2028 – un retard qui, dans le contexte des tensions sociales et culturelles actuelles, semble presque anachronique.

Que signifie ce changement ? Avec toutes ses limitations, la Boussole Culturelle + AgoraEU suggèrent que l'UE commence à comprendre que l'avenir européen ne peut pas être construit uniquement sur des régulations économiques et la protection de l'environnement. L'harmonie avec la planète implique avant tout une harmonie sociale – et cela est une construction culturelle, non commerciale-douanière.

Les programmes tentent de faire ce que l'UE a évité pendant longtemps : la construction participative de valeurs européennes communes, le renforcement d'une identité complexe qui inclut les cultures nationales et médie activement au-delà des divergences historiques. Il ne s'agit pas d'effacer les identités nationales, mais d'ajouter une dimension commune qui les enrichisse et offre un cadre de référence commun.

Un problème de survie culturelle Le conflit mondial contemporain n'est plus seulement militaire ou économique – il est aussi culturel, informationnel. Le contrôle des récits influence les sociétés autant que les régulations économiques. Une Europe économiquement forte, mais sans cohésion culturelle, sans capacité à générer et à diffuser ses propres récits, reste vulnérable et, en dernière instance, irrélevante dans la compétition mondiale.

La culture n'est pas un ornement, mais la substance qui permet à une communauté politique de fonctionner à long terme et d'avoir une contribution au développement humain au-delà de ses propres frontières. L'Europe a l'un des patrimoines culturels les plus riches du monde. Transformer ce patrimoine d'un héritage statique, souvent divergent entre nations, en un dialogue vivant qui construise une identité commune sans uniformiser les différences, est un défi complexe et urgent.

La Boussole Culturelle et AgoraEU ne résolvent pas tout. L'effort reste beaucoup trop faible face à l'ampleur du défi et arrive (un peu) tard. Mais cela marque une reconnaissance fondamentale : si l'Union européenne veut rester une force politique pertinente et stable au XXIe siècle, elle ne peut pas être seulement un supermarché avec des règles strictes et des canaux d'irrigation bien entretenus. Les routes et les chemins de fer sont bons, mais ne suffisent pas. Au-delà de tout et surtout, il doit aussi y avoir une communauté avec des valeurs, une vision commune et une capacité de création culturelle. Après tout, c'est exactement ce qui fait la différence entre les civilisations qui survivent dans des manuels d'histoire intensément idéologisés et celles qui construisent effectivement l'histoire.