Brüssel, 20. November 2025 - Die Europäische Kommission hat das Paket „Digitale Justiz 2030“ vorgestellt, eine Strategie, die darauf abzielt, die digitale Transformation der Justizsysteme in den Mitgliedstaaten zu beschleunigen und sie effizienter, zugänglicher und widerstandsfähiger zu machen. Die Initiative zielt darauf ab, die gerichtlichen Verfahren durch den Einsatz digitaler Werkzeuge und künstlicher Intelligenz zu modernisieren, einen gemeinsamen Rahmen für Interoperabilität zu schaffen und die digitalen Kompetenzen der Fachleute im Justizbereich zu entwickeln.

Das Paket umfasst zwei Hauptdokumente: die Strategie DigitalJustice@2030 und die Europäische Strategie für die Justizbildung 2025–2030. Gemeinsam skizzieren sie 14 konkrete Maßnahmen, um die Mitgliedstaaten zu unterstützen, moderne Technologien zu übernehmen, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zu verbessern und das Potenzial von KI im Justizbereich zu nutzen.

Ein zentrales Element der Strategie ist die Entwicklung des Europäischen Rechtsdatenraums, der den Online-Zugang zu Gesetzen und Rechtsprechung aus allen Mitgliedstaaten erleichtern wird. Durch Standards wie ELI und ECLI, unterstützt vom Büro der EU-Veröffentlichungen, sollten bis 2030 Gesetze und gerichtliche Entscheidungen online in einem wiederverwendbaren, durchsuchbaren und standardisierten Format zugänglich sein. Der Datenraum wird auch Datensätze bereitstellen, die für das Training von KI-Werkzeugen im juristischen Bereich erforderlich sind.

Die Strategie umfasst auch die Schaffung eines „IT-Werkzeugkastens“, durch den die Mitgliedstaaten digitale Lösungen oder KI-Werkzeuge, die bereits erfolgreich in anderen Ländern angewendet wurden, wiederverwenden können, um die separate Entwicklung von 27 ähnlichen Systemen zu vermeiden. Dieses Werkzeug wird im Interoperable Europe Portal gehostet, basierend auf dem Gesetz über die Interoperabilität Europas.

Um die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zu unterstützen, wird die Kommission Optionen zur Überwindung der Interoperabilitätsprobleme bei gerichtlichen Videokonferenzen analysieren, ein großes Hindernis in grenzüberschreitenden Verfahren. Die Studie wird die Kosten und die Machbarkeit europäischer Lösungen bis Ende 2027 untersuchen. Parallel dazu werden freiwillige technische Anforderungen für gerichtliche Videokonferenzen auf EU-Ebene entwickelt.

Die Kommission führt auch einen Umsetzungszeitplan ein: Eine europäische Datenbank mit digitalen Werkzeugen wird bis Ende 2026 funktionsfähig sein, die technischen Standards für Videokonferenzen werden 2027 abgeschlossen sein, und der Europäische Elektronische Zugangspunkt, das Kernstück der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, wird 2028 betriebsbereit sein. Dezentrale elektronische Kommunikationssysteme für 24 grenzüberschreitende gerichtliche Verfahren müssen bis Anfang 2031 vollständig funktionsfähig sein, gemäß der im Jahr 2023 verabschiedeten Verordnung über die Digitalisierung der justiziellen Zusammenarbeit.

Die Dokumente der Kommission bringen auch Beispiele aus den Mitgliedstaaten, um das Potenzial von KI im Justizbereich zu veranschaulichen. In Deutschland hilft der KI-Assistent OLGA den Richtern, große Mengen ähnlicher Fälle zu analysieren, wodurch die Bearbeitungszeit verkürzt und die Terminplanung erleichtert wird. OLGA verarbeitet automatisch Urteile, extrahiert relevante Parameter und gruppiert wiederkehrende Fälle, ohne den Entscheidungsprozess der Richter zu stören.

Die Kommission betont jedoch, dass der Einsatz von KI die EU-Gesetzgebung respektieren muss. Nach dem Gesetz über künstliche Intelligenz gelten KI-Systeme, die für juristische Analysen oder zur Interpretation von Fakten und Recht eingesetzt werden, als Hochrisikosysteme und müssen strengen Anforderungen genügen. KI-Werkzeuge können die Arbeit der Gerichte unterstützen, beispielsweise durch Anonymisierung von Dokumenten oder automatische Transkription, dürfen jedoch nicht die Entscheidung eines Richters ersetzen.

Finanziell kündigt die Kommission an, dass der zukünftige Mehrjährige Finanzrahmen 2028–2034 erhebliche Mittel für die Digitalisierung der Justiz bereitstellen wird. Das Programm „Justiz“ wird eine erhebliche Budgetsteigerung verzeichnen, und die Mitgliedstaaten können die nationalen und regionalen Partnerschaftspläne nutzen, um in digitale Justizinfrastrukturen zu investieren, im Einklang mit den Zielen des Digitalen Jahrzehnts.

Das Paket umfasst auch die Europäische Strategie für die Justizbildung 2025–2030, die Maßnahmen zur Entwicklung der digitalen Kompetenzen von Richtern, Staatsanwälten, Anwälten, Gerichtspersonal und anderen Justizpraktikern festlegt. Dazu gehört die Schulung in der Nutzung elektronischer Aktenverwaltungssysteme, grenzüberschreitenden Kooperationswerkzeugen, sicherer Kommunikation, europäischen Normen für KI und der Anwendung digitaler Gesetze wie dem Digital Services Act, dem AI Act, dem Interoperable Europe Act oder dem Data Act.

„Die Digitalisierung und künstliche Intelligenz transformieren unsere Gesellschaften, einschließlich des Justizsystems. Mit dem Paket Digitale Justiz 2030 modernisieren wir die europäischen Gerichte, tragen zur Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft bei und stellen sicher, dass Technologie den Menschen dient“, erklärte Henna Virkkunen, Exekutiv-Vizepräsidentin für Technologische Souveränität, Sicherheit und Demokratie.

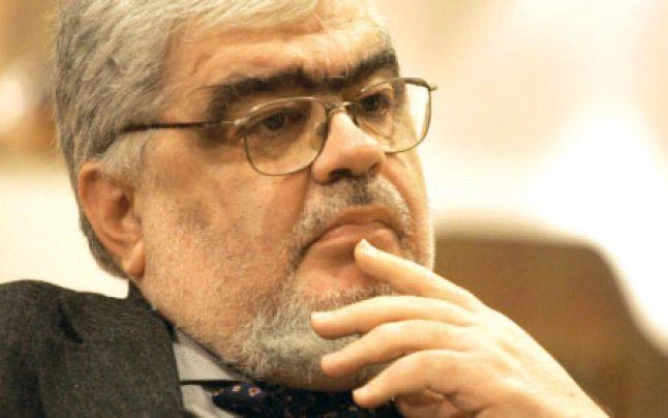

„Dieses Paket hilft den Fachleuten im Justizbereich, den Schritt in das digitale Zeitalter zu machen. Die Justiz wird schneller, zugänglicher und effizienter, und die Strategie zur Justizbildung wird Richter und Staatsanwälte auf die Nutzung digitaler Technologien und KI vorbereiten“, sagte Michael McGrath, Kommissar für Demokratie, Justiz, Rechtsstaatlichkeit und Verbraucherschutz.

Die Kommission betont, dass der Erfolg der Strategie von der freiwilligen und kontinuierlichen Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten abhängt. Eine wesentliche Rolle werden die europäischen Netzwerke für die Justizbildung, die nationalen Ausbildungsinstitutionen und die Partnerschaften zwischen den Justizbehörden spielen. Der Fortschritt wird durch das europäische Justiz-Scoreboard überwacht, das ein Kapitel zur Digitalisierung umfasst.