Éloignée de toute proximité, la perspective de paix en Ukraine semble s'être encore éloignée. Aux jours de solidarité atlantique et de mobilisation diplomatique a succédé la réaction russe - déjà classique, d'évitement, de procrastination, d'agressivité militaire.

Car la bataille pour la paix en Ukraine ne peut être séparée ni des ambitions impériales de la Russie ni des grandes plaques tectoniques d'une histoire en mouvement, pour reprendre la formule classique d'Aron. Le retour à la paix est d'autant plus difficile à imaginer que l'État agresseur utilise la diplomatie uniquement comme un instrument destiné à vous donner du temps, créant l'illusion de respectabilité internationale, tandis que les attaques criminelles visent délibérément des objectifs civils.

Retour à la dissuasion

Le principal obstacle sur la voie de tout accord négocié est le sentiment de la Russie qu'elle peut gagner militairement cette confrontation. Tant que cette perception dure et tant que la Chine communiste sera prête à la soutenir, la Russie restera fidèle à un modèle brutal et criminel de combat. Attendre un changement volontaire de conduite de la Russie est une illusion fatale.

La Russie a déclenché cette guerre vieille de dix ans encouragée par l'absence de dissuasion. En 2014, comme en 2022, les États-Unis ont raté l'occasion de transmettre un message sans ambiguïté concernant les risques de l'agression. Les présidents Obama et Biden sont responsables de l'émergence d'un contexte qui a permis les attaques successives de la Russie. L'Europe, pour sa part, a contribué de manière décisive à cet échec de la dissuasion collective. L'impasse dramatique actuelle est l'effet d'erreurs stratégiques : les corriger nécessite un effort tenace, soutenu par une nouvelle vision de l'avenir.

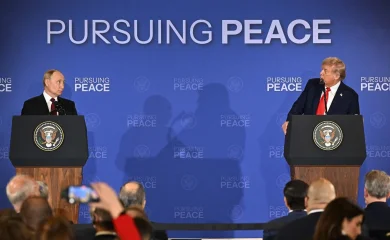

La dilemme de l'administration Trump est similaire, jusqu'à un certain point, à celui rencontré par l'administration Nixon au Vietnam : la diplomatie est impuissante face à un ennemi qui préfère le combat. Cette fois, le contexte est modifié par l'implication directe d'un État nucléaire en tant qu'agresseur. L'escalade militaire au Vietnam ne peut plus être une option immédiate.

Toute architecture de garanties de paix ne peut être complète tant que la volonté de la Russie de mener cette guerre reste intacte. Et cette ambition transparaît dans la formulation de son programme de paix : son application signifierait réduire l'Ukraine à la vassalité et saper sa souveraineté.

La Russie est, malgré les sanctions et le déclin économique, prête à choisir la force militaire et à refuser la négociation authentique. Le renforcement de l'alliance inégale avec la Chine communiste est sa seule option réaliste : l'axe révisionniste se renforce, grâce à ce dénominateur commun de frustration et de ressentiment.

Pour être institutionnellement et symboliquement pertinente, la diplomatie doit être précédée par le rétablissement de la dissuasion. Et la mission de la dissuasion est claire : convaincre la Russie qu'elle ne peut pas gagner la guerre sur le front. L'impasse militaire doit devenir évidente et dramatique pour la Russie, afin de permettre des négociations.

L'irritation de l'administration Trump peut être le premier pas vers une politique de rétablissement de la dissuasion. Pour que la Russie accepte les négociations, il est nécessaire que l'Ukraine non seulement résiste, mais soit également capable de faire face, de manière crédible, à la puissance russe. Pour pouvoir aspirer à un futur accord négocié, l'équilibre et la dissuasion sont nécessaires : les deux objectifs peuvent être atteints par le renforcement de la capacité de défense et d'attaque de l'Ukraine.

Un échec en Ukraine invitera la Chine communiste à l'agression à Taïwan, tandis qu'une Russie non contrainte menacera nos nations. La paix ne peut surgir que de la dissuasion et du réarmement. Le rétablissement de la dissuasion est le premier pas dans la bataille pour la paix en Ukraine.

.webp)