En cada año, alguien roba la Navidad. En cada año, la Navidad sobrevive. Entre supermercado, algoritmo, tribunal y miedo colectivo, la festividad no desaparece, sino que se convierte en el pretexto ideal para la indignación.

¿Quién nos ha robado la Navidad? Una investigación sobre un pánico anual. Muestra la información de la imagen

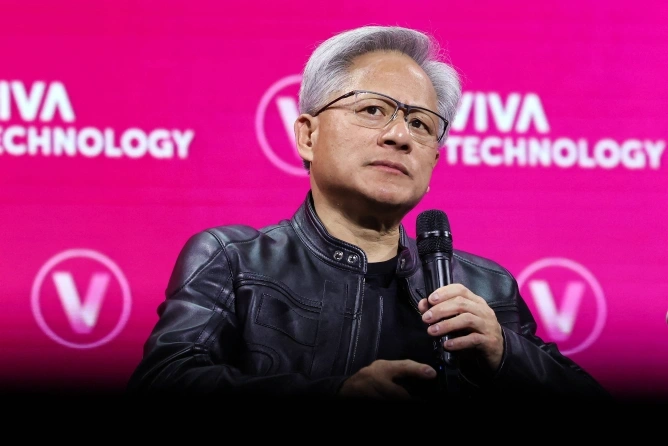

A nadie le importa si a Ursula von der Leyen le gusta o no la Navidad. La verdad es que la Comisión Europea nunca dirá cuántas bolas poner en el árbol de Navidad o cuánto tiempo hay que tenerlo en casa para que esto sea "correcto" según una directiva europea. Al igual que esta imagen, cualquier idea de que alguien te roba la Navidad es una falsedad. En el resto, esperamos que tengan unas felices fiestas y que disfruten del artículo y de la imagen. No hay ninguna prueba de que Ursula von der Leyen haya robado alguna vez el árbol de alguien y tampoco creemos que pudiera hacer esto alguna vez.

En un barrio que aún conserva el aire burgués de un Bruselas del que los migrantes que lo pueblan no saben nada, se encuentra un supermercado oriental. Grande, decorado como un supermarché, lleno de productos que solo se encuentran en las comunidades que no logran desprenderse de la comida de la infancia, del acento materno y de las costumbres con las que llegaron ellos o sus padres a la colorida capital de Europa unida. Junto a los productos que atraen a los minoritarios de una sociedad cosmopolita que casi borra la idea de minoritario, la tienda es una réplica de Lego de un imperio que ya ha pasado. Turcos, europeos del este, árabes y cualquiera que haya comido alguna vez encurtidos, sumac o dulces empapados en jarabe de azúcar se mezclan sin ningún estrés regresivo que los Balcanes pudieran haber dejado en los recuerdos inconscientes con los que aterrizaron en Bruselas. La tienda es turca, probablemente, también puede ser árabe, pero para un europeo del este moderno las diferencias son mínimas. Por supuesto, tal confusión podría generar nerviosismo e irritación. Pero reconozcamos que tales etiquetas se aplican a la izquierda y a la derecha, sin ninguna discriminación. Al menos el 90% del planeta no tiene idea de que Bucarest y Budapest son dos ciudades diferentes, de dos países que no tienen nada en común, excepto por millones de personas que se consideran de otra nacionalidad que el país en el que están y que comparten una historia común de mil o dos mil años, depende de qué nacionalista preguntes.

Así que no importa quién abrió la tienda para nuestro análisis sobre quién se atrevió a prohibirnos celebrar la Navidad como los buenos cristianos que somos. Antes de entrar en detalles, basta con decir que la tienda estaba llena de guirnaldas y que, en la entrada, había un árbol de Navidad en toda regla, lo suficientemente confuso para cualquier creyente que no puede evitar preguntarse qué piensa la persona a su lado.

Y aquí comienza la comedia, con su parte seria.

Porque, si "Bruselas ha prohibido la Navidad", alguien olvidó enviar la circular a los supermercados del barrio y al ayuntamiento de Bruselas, que describe en su sitio "Winter Wonders" como incluyendo explícitamente un "mercado de Navidad" y un árbol de Navidad en la Grand-Place. Sin mencionar las miles de cabañas en todas las ciudades europeas, decoradas festivamente y vendiendo de todo, desde vino caliente y gofres, donuts o smoutenballen con azúcar en polvo hasta todas las formas de salchichas inventadas alguna vez. Y aun así, la leyenda persiste. No solo persiste, sino que regresa anualmente, como un villancico cantado por alguien que no sabe la letra, pero está decidido a estar molesto.

Hagamos, en resumen, una anatomía de esta leyenda y una taxonomía de los "ladrones de Navidad", para que, de la manera más sherlockholmiana posible, veamos quiénes son los doce que nos han robado la Navidad.

Cómo intentaron los eurocratas de Berlaymont prohibir la Navidad

Esta leyenda es bimotor, alimentada por dos fuentes que nunca fallan cuando se trata de fabricar una información falsa más glamorosa que la real. Por un lado, el motor pequeño y pegajoso, pero real, de la burocracia que no verifica dos veces una idea y cree que el mundo puede adaptarse a cualquier marco, por malo que esté ensamblado. Por otro lado, el motor de combustión que ruge y contamina bajo una capa brillante: la industria de los medios. Entre ambos, casi cualquier cosa puede transformarse en un escenario de guerra civilizacional.

El núcleo administrativo es un papel escrito como para personas que no viven entre personas, una guía interna que no entiende que, en Europa, en diciembre, las palabras tienen peso y no pueden ser movidas de un estante a otro como si fueran latas. En 2021, la Comisión Europea publicó un conjunto de recomendaciones internas de "comunicación inclusiva" que sugerían, entre otras cosas, que se prefirieran fórmulas como "temporada de vacaciones" o "período de vacaciones" en lugar de "período navideño" en ciertos contextos. Helena Dalli, comisaria de igualdad en esos tiempos, podría haber creído que estaba haciendo un acto de gran apertura cultural y que esperaba una alfombra roja a la entrada de la galería de políticos que saben cómo hacer una voluta narrativa para hacerse famosos. Solo que no iba a ser así.

El escándalo comenzó en Italia, donde varios políticos del partido de Silvio Berlusconi, encabezados por el ex presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, criticaron duramente la propuesta. Y, como una desgracia nunca viene sola, en la disputa también entró el Vaticano, desde donde el secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, habló sobre "la cancelación de nuestras raíces, la dimensión cristiana de nuestra Europa".

Bajo la presión pública, la propuesta fue retirada, la comisaria se disculpó, y el bando ofuscado celebró la victoria como una histórica, comparable solo a la de San Jorge frente al dragón. Sin embargo, la ejecución ya había sido suficiente para encender instantáneamente un nuevo mito negativo sobre Bruselas, y la tormenta en un vaso de agua permaneció sedimentada en la mitología de los eurocratas sin fe.

El motor de la industria de la interpretación completa el cuadro. Las redes sociales, los políticos que necesitan un espantapájaros cada temporada y una parte de la prensa que sabe que "la prohibición" vende, mientras que "la recomendación interna retirada" duerme en la estantería, constantemente echan paja al fuego. No todo lo que es criticable es apocalíptico, pero sin la hipérbole del tipo "ahora o nunca" no haces visualizaciones. Desde el momento en que alguien escribió "cancelar la Navidad", la historia se volvió reciclable y existirá tanto tiempo como exista la Navidad misma. La sacas cada año, la traduces a cada idioma, la sirves con indignación fresca, y el público, cansado y apresurado, tiene la sensación de que ya ha escuchado este villancico, así que seguro es verdad. El hecho de que, después de cuatro años, aún se repita la misma afirmación dice todo sobre lo bien que funciona el mecanismo.

La verdad es, si es que la verdad importa, que no ha existido ni existe una política de la Unión Europea que "prohíba la Navidad". Sin embargo, existen suficientes momentos de torpeza institucional, suficiente lenguaje de madera y suficiente apetito por la guerra cultural como para que se produzca, año tras año, la misma historia, justo cuando la gente es más sensible a los símbolos y más perezosa en la verificación. Sacada del envoltorio emocional y puesta sobre la mesa, la historia es banal.

Consumidores o cómo llegó el Niño Jesús al Excel del cuarto trimestre

Si hay un sospechoso que no se ha escondido durante años, es el consumismo, el único "ladrón de Navidad" que ni siquiera niega el hecho. En esta versión de la leyenda, la Navidad no ha sido prohibida, sino transformada en el cuarto trimestre, un Q4 con espumillón, luces LED y objetivos de ventas. El Adviento ya no es un tiempo de espera, sino de conversión. El árbol se convierte en soporte de campaña, el villancico en jingle, y Papá Noel, en un KPI ambulante. Nadie habla de conspiraciones, basta con mirar el inbox, donde, desde noviembre, la Navidad llega en forma de una "última oferta".

El mecanismo es banal y precisamente por eso efectivo. El Black Friday se extiende orgánicamente hasta el 24 de diciembre, la presión social transforma el regalo de un gesto en una obligación, y su ausencia en una pequeña culpa moral. "Si amas, compras" se convierte en la axioma de la temporada. Las pruebas están por todas partes y son difíciles de refutar: volúmenes récord de publicidad, aumentos en el gasto de los hogares, ansiedad financiera disfrazada de alegría festiva. Aquí no se necesita desinformación sofisticada, la realidad es lo suficientemente visible. La Navidad no desaparece, pero se mueve a la estantería, con etiqueta de precio y fecha límite.

Y aun así, la ironía es que esta acusación es a su vez incompleta. La comercialización de la Navidad no es un producto del capitalismo digital, sino un proceso antiguo de más de un siglo. Los historiadores culturales muestran que, desde el siglo XIX, con la urbanización y la aparición de grandes almacenes, la Navidad se ha convertido en una celebración del consumo ritualizado. La gente no ha abandonado el sentido, lo ha empaquetado. El árbol en la vitrina y el árbol en la sala de estar coexisten. El ritual no desaparece porque existan anuncios, sino que sobrevive a pesar de ellos. Si alguien ha "robado" la Navidad, entonces debemos admitir que lo ha robado con nuestro consentimiento, a plazos y con recibo.

Visto de cerca, la Navidad no es ni el paraíso perdido de los anuncios nostálgicos, ni la distopía consumista de los discursos indignados. La investigación muestra más bien una ambivalencia estructural: la gente critica la comercialización, pero participa activamente en ella, a veces con una lucidez cansada. Para los adultos, la Navidad ya no es magia, sino proyecto. Listas, programaciones, limpieza, cálculos, compromisos. Un ritual que requiere trabajo, tiempo y energía emocional, bajo la presión de una expectativa colectiva de "estar bien". Justamente esta tensión hace que la festividad sea simultáneamente amada y agotadora, celebrada y detestada.

En este decorado, el regalo y los gestos asociados no son simples objetos o tradiciones vacías de sentido, sino frágiles herramientas de negociación social. Cuánto das, a quién das, cuándo das y qué das se convierten en preguntas con una carga simbólica. Los errores se pagan con vergüenza, tensiones o pequeñas fracturas de estatus. Igualmente, comportamientos aparentemente banales, las comidas compartidas, las visitas, el estar contando historias o jugar con los niños adquieren una densidad social inusitada cuando se comprimen en unos pocos días. La Navidad funciona así como un escenario intensamente iluminado en el que las relaciones, jerarquías e identidades son expuestas, puestas a prueba y reevaluadas. La comercialización no anula este mecanismo, sino que le ofrece el decorado. Y la fragilidad del sentido explica por qué la Navidad es tan fácil de instrumentalizar y tan difícil de "robar" de verdad.

La Navidad robada por error, con aviso de RRHH

Si tuviéramos que dar un rostro burocrático a la idea de que "nos han robado la Navidad", este llevaría una insignia de acceso, escribiría correos electrónicos en puntos de viñeta y comenzaría cada mensaje con "Estimados todos". En esta variante de la historia, el culpable no es Bruselas abstracta, sino la corporación concreta, con su departamento de RRHH, que habría decidido, en un exceso de prudencia, que "Feliz Navidad" es una fórmula arriesgada. De aquí a la conclusión de que ya no se puede decir Navidad, fue un camino muy corto, recorrido a máxima velocidad en las redes sociales.

El mecanismo es, de nuevo, banal y perfectamente burocrático. Para evitar quejas, malentendidos o escándalos innecesarios, las grandes empresas estandarizan el lenguaje. Aparecen plantillas, guías internas, fórmulas "seguras" que pueden ser enviadas a todos sin desencadenar alarmas jurídicas o reputacionales. "Felices fiestas" no reemplaza a "Feliz Navidad" como dogma ideológico, sino como operación predeterminada, exactamente como "Estimado cliente" reemplaza a "Estimado señor Popescu". Cuando esta lógica sale del intranet y llega en forma de captura de pantalla a Facebook, se convierte instantáneamente en la prueba de que "ya no se puede".

La ironía es que estos documentos internos son casi siempre recomendaciones, no prohibiciones. Nadie te echa por haber dicho "Feliz Navidad" a un compañero de trabajo. Pero en un mundo de correos electrónicos colectivos y comunicación estandarizada, lo que no está recomendado parece, para muchos, ya prohibido. RRHH no elimina tradiciones, sino que intenta reducir riesgos. El problema es que, en este proceso, produce exactamente el tipo de lenguaje plano, desprovisto de contexto, que alimenta la nostalgia y la sospecha. La Navidad no desaparece de la corporación, pero se vuelve opcional, discreta y, paradójicamente, mucho más política de lo que habría sido si se hubiera dejado en paz.

Con la Navidad en el tribunal

Si el burócrata corporativo trabaja con plantillas, el secularista trabaja con principios, y aquí la historia se vuelve más rígida y seria. En esta versión de la "Navidad robada", el culpable ya no es el mercado o RRHH, sino el estado que, en nombre de la neutralidad, habría decidido que el pesebre no tiene nada que buscar en el ayuntamiento, que los símbolos religiosos deben mantenerse a distancia y que el espacio público debe ser limpiado de los signos de una fe mayoritaria. No es una conspiración, sino un conflicto de filosofías políticas de más de un siglo, que reaparece con una sospechosa regularidad festiva, justo en diciembre, cuando la emoción golpea el manual de derecho constitucional.

El mecanismo es jurídico y, precisamente por eso, difícil de explicar en titulares cortos. El laicismo no se aplica a través de eslóganes, sino a través de litigios, decisiones administrativas y jurisprudencia, a menudo locales y a veces contradictorias. Un alcalde coloca un pesebre en el vestíbulo del ayuntamiento "porque es tradición", un ciudadano impugna el gesto "porque el estado debe ser neutro", y el tribunal analiza el contexto, la intención, la ubicación y el público. Exactamente eso sucedió en Francia, donde, en 2016, se aclaró que la instalación de un belén en un edificio público no está, por definición, prohibida, pero es legal solo si tiene un carácter cultural, artístico o festivo y no uno de proselitismo religioso. En resumen: depende. Una solución jurídica razonable y perfectamente inútil para las redes sociales, donde "depende" se traduce instantáneamente como "han sacado la Navidad de los ayuntamientos".

La ironía es que, desde entonces, la controversia no ha terminado, sino que se ha ritualizado. Cada año surgen casos locales en los que los alcaldes insisten en instalar belenes en los ayuntamientos, a veces precisamente para provocar reacciones, y las prefecturas o los tribunales son llamados nuevamente a arbitrar el mismo conflicto. Los episodios no tratan sobre la desaparición de la Navidad, sino sobre la prueba de los límites del laicismo. Muchos sistemas jurídicos europeos hacen exactamente la distinción que el mito ignora: entre el símbolo religioso como acto de proselitismo y el símbolo religioso como elemento cultural o patrimonial. El pesebre puede ser permitido en un contexto festivo y prohibido en otro, sin que eso signifique una guerra contra la Navidad. Pero el matiz no se vende bien. El laicismo exige explicaciones, y la Navidad exige emoción. Entre ambos, la historia simple gana casi siempre, y el secularista permanece, en el imaginario colectivo, como el funcionario severo que sacó al niño del pesebre y lo envió al archivo.

Atentados, barreras y culpa colectiva

Si el secularista trabaja con principios y el juez con jurisprudencia, el migrante trabaja, en esta historia, como el símbolo perfecto del miedo contemporáneo. En esta variante de la Navidad robada, el culpable ya no es una institución, sino "ellos". Una presencia vaga, raramente nombrada con precisión, que habría logrado la hazaña de transformar una festividad bimilenaria en un ejercicio de autocensura colectiva. "Por su culpa" ya no tenemos villancicos, árbol o la palabra Navidad. La narrativa no se alimenta de políticas públicas, sino de una mezcla de ansiedad identitaria y memoria traumática, acumulada de episodios reales, pero reinterpretados hasta la deformación.

Existen, por supuesto, hechos que alimentan el miedo. El ataque en el mercado de Navidad de Breitscheidplatz, Berlín, en 2016, cometido por Anis Amri, o el atentado en Estrasburgo, en 2018, donde un yihadista francés abrió fuego cerca del mercado de Navidad, se han convertido en hitos fijos en el imaginario europeo. Se invocan reflexivamente, año tras año, como prueba de que "ya no es seguro", que "ya no se puede", que "ya no hay Navidad como antes". El hecho de que estos ataques sean obra de individuos aislados, conocidos por los servicios de seguridad, no de "migrantes" como grupo, se pierde rápidamente en la traducción emocional. El trauma real se recicla en una explicación general, simple y errónea.

De aquí parte el mecanismo de desinformación. Un episodio trágico y aislado se generaliza hasta convertirse en regla. Luego se combina con decisiones administrativas prudentes: más seguridad en los mercados, barreras, controles, policía visible. El resultado se reinterpreta culturalmente: "han puesto vallas, así que la Navidad está bajo asedio". En esta lógica, ya no importa que las medidas se tomen contra riesgos terroristas, no contra tradiciones. La imagen de la barrera se convierte en símbolo, y el símbolo supera el contexto.

La ironía, documentada constantemente en investigaciones sobre migración y desinformación, es que en la gran mayoría de los casos no existen demandas explícitas por parte de las minorías religiosas para eliminar símbolos cristianos. Los villancicos no se eliminan porque alguien lo haya pedido, sino porque alguien anticipó el conflicto. El árbol no desaparece porque "molesta", sino porque una institución decidió que es más seguro no explicar nada. La migración se convierte así en chivo expiatorio para el miedo de la mayoría, para el trauma no resuelto de los atentados y para un reflejo burocrático de evitar riesgos. La Navidad no es robada por quienes vienen de otro lugar. Se pone bajo llave, preventivamente, por una sociedad que ya no sabe distinguir entre seguridad, símbolo y culpa colectiva.

Tradiciones cuestionadas y niñez en disputa

Si el migrante se convierte en símbolo del miedo, el activista antirracismo se convierte en símbolo de la pérdida. En esta versión de la historia, la Navidad no es atacada desde fuera, sino "modificada desde dentro", por personas que habrían decidido que las tradiciones de la infancia deben ser corregidas, adaptadas o, en el peor de los casos, reescritas. La acusación se formula casi invariablemente en plural y con nostalgia: "están cambiando la infancia", "ya no es como antes", "me quitan las tradiciones una a una". No se trata solo de la Navidad, sino de una ansiedad más amplia relacionada con la continuidad, con la idea de que algo que parecía inmutable ha entrado de repente en una negociación pública.

El mecanismo es visible y, a diferencia de otros capítulos, no es imaginario. Campañas cívicas, debates públicos, presión sobre las televisiones, municipalidades y patrocinadores han producido cambios concretos. El caso más citado es el del personaje Zwarte Piet en los Países Bajos y Bélgica, donde la crítica relacionada con el blackface y los estereotipos raciales ha llevado, gradualmente, a su reemplazo por variantes como "sooty Piet", con marcas de hollín en la cara, explicadas narrativamente como resultado de bajar por la chimenea, no como una característica racial. Para algunos, esta es la prueba de que el activismo "ha ganado" y ha comenzado a limpiar las tradiciones con la goma de borrar moral. Para otros, es un ajuste necesario para una sociedad que ya no se parece a la de hace cien años.

El conflicto real no es, sin embargo, sobre el robo, sino sobre la memoria cultural y la identidad. No desaparece la Navidad, no desaparecen las festividades, no desaparece la alegría. Desaparece, eventualmente, un símbolo considerado ofensivo por una parte de la sociedad y defendido con vehemencia por otra precisamente porque siempre ha estado "ahí". El antirracismo no anula el ritual, sino que lo obliga a explicarse, y las explicaciones duelen. En este punto, la Navidad se convierte en escenario para un debate más profundo: ¿quién decide qué es tradición, quién tiene derecho a cambiarla y cuánto de nuestra infancia es patrimonio intangibles y cuánto es, de hecho, producto de una época que ya no existe.

La esencia simbólica de las élites invisibles

Si el burócrata es el sospechoso accidental, el migrante el símbolo del miedo, y el activista antirracismo el portador de la culpa moral, los "globalistas" y las "élites culturales" se convierten, en esta mitología, en los arquitectos. En su versión, la Navidad no solo es atacada o ajustada, sino estratégicamente apuntada, como parte de un proyecto coherente de dilución de la nación, la familia y la religión. Nada es accidental, nada es local, todo forma parte de un plan. Esta explicación tiene una gran ventaja: es lo suficientemente elástica como para absorber cualquier malestar social y lo suficientemente vaga como para no poder ser fácilmente refutada.

El mecanismo es el clásico de las narrativas "nosotros vs. ellos". "Nosotros", los anclados en la tradición, la identidad y la memoria, y "ellos", una élite cosmopolita, móvil, educada, que ya no necesita la Navidad porque ya no necesita raíces. Aquí ya no hablamos de guías internas o decisiones locales, sino de collages virales, listas de "prohibiciones" recicladas anualmente, citas sacadas de contexto y puestas bajo fotos con banderas europeas o edificios de cristal. La prueba no es el documento, sino el sentimiento de que "está sucediendo algo". En esta lógica, la ausencia de pruebas se convierte en prueba: si no ves la política escrita, significa que está oculta.

Un ejemplo revelador viene de España, donde la disputa aparentemente banal entre "Feliz Navidad" y "Felices fiestas" se ha transformado en un frente de batalla cultural. La izquierda es acusada de evitar deliberadamente la palabra "Navidad" para diluir la identidad cristiana, mientras que la derecha es acusada de importar artificialmente el modelo estadounidense de "war on Christmas" en un contexto que nunca lo tuvo de manera orgánica. La diferencia de formulación, a menudo administrativa o estilística, se lee de manera conspirativa, como signo de una estrategia cultural coordinada.

El contraargumento, por aburrido que suene, es también el más sólido: casi siempre falta una política verificable. No existen documentos, leyes o directivas que respalden la idea de un proyecto organizado de "anulación" de la Navidad. El "globalismo" funciona aquí como un contenedor narrativo en el que se pueden verter miedos relacionados con la migración, secularización, capitalismo cultural o pérdida de control. La Navidad no es robada por una élite invisible, sino utilizada como símbolo total, lo suficientemente cargado emocionalmente como para dar forma a cualquier descontento que aún no ha encontrado un nombre preciso.

La economía de la indignación y la festividad viral

Si los "globalistas" son los arquitectos invisibles, las plataformas son los altavoces. En esta versión de la historia, la Navidad no es robada, sino monetizada a través del escándalo. No desaparece, sino que pasa por un filtro que privilegia la indignación en detrimento del contexto. Cualquier episodio marginal se convierte en prueba, cualquier matiz se convierte en traición, cualquier recomendación interna se transforma en "prohibición". Las plataformas son acusadas de haber transformado diciembre en una temporada de conflicto permanente, en la que la calma no rinde, y la explicación tranquila es penalizada por el algoritmo como aburrida.

El mecanismo es técnico, pero el efecto es emocional. Los sistemas de recomendación favorecen el contenido que provoca reacciones rápidas, ira, miedo o ironía, y empujan hacia adelante exactamente a aquel que confirma una sospecha ya existente. El "ragebait" funciona impecablemente: títulos que sugieren prohibiciones sin nombrarlas, clips sacados de contexto, publicaciones idénticas traducidas a varios idiomas y publicadas de forma sincronizada. Cuando ves la misma historia en rumano, español, alemán y francés, la impresión no es de manipulación, sino de confirmación: "si aparece en todas partes, seguro es verdad". Así se construye la realidad paralela de la Navidad bajo asedio.

El contraargumento es, de nuevo, incómodo para quienes buscan un culpable claro. La tecnología no inventa ansiedades, las escala. Los algoritmos no crean el miedo a la pérdida de identidad, pero lo hacen constante y rentable. La solución no es volver a una internet mítica que nunca existió, sino una mezcla de diseño responsable y educación mediática: frenar la amplificación automática, contextos adjuntos al contenido y un público menos dispuesto a confundir viralidad con verdad. En otras palabras, la Navidad no es destruida por las plataformas, sino reciclada anualmente en una forma que genera clics. Y eso dice más sobre la economía de la atención que sobre la festividad.

Cuando la valla hace más ruido que el árbol

Si las plataformas transforman la indignación en tráfico, el aparato de seguridad transforma el riesgo en decorado. En esta versión de la Navidad robada, el culpable ya no es una ideología o una intención cultural, sino un estado permanente de alerta. Las barreras metálicas, los controles de equipaje, las patrullas visibles y los vehículos estacionados estratégicamente alrededor de los mercados se leen como signo de que la festividad ha sido "militarizada". Ya no entras en un mercado de Navidad, entras en un perímetro. Ya no vienes a cantar villancicos, vienes "bajo protección". Para muchos, esta es la prueba de que algo esencial se ha perdido, incluso si nadie ha prohibido nada.

El mecanismo es visual y funciona casi automáticamente. Una barrera parece una prohibición incluso cuando es solo un filtro. Un control de mochila se asemeja a una sospecha colectiva incluso cuando se aplica a todos. Cada diciembre circulan las mismas imágenes de mercados "cerrados", sacadas de contexto o recicladas de otros años y otras ciudades, presentadas como prueba de que "se han cerrado los mercados de Navidad" o que "ya no se puede reunir". La fotografía supera la explicación, y el símbolo supera la realidad: la valla se vuelve más importante que el hecho de que, más allá de ella, se vende vino caliente, se cantan villancicos y se hacen selfies.

La extensión de la narrativa va aún más lejos. Las medidas de seguridad, introducidas como respuesta a atentados reales del pasado, se reinterpretan como política cultural. Se confunde prevención con mensaje, gestión de riesgos con la intención de desincentivar la vida pública. Cualquier ajuste temporal se lee como una tendencia irreversible, cualquier medida local se convierte en signo de una Europa "cerrada". De aquí a la conclusión de que "la Navidad está bajo asedio" no hay más que un paso emocional, perfectamente compatible con las ansiedades ya existentes.

El contraargumento sigue siendo el mismo y, precisamente por eso, difícil de digerir: las medidas de seguridad no son prohibiciones culturales. No apuntan a símbolos, sino a escenarios. No "cierran" los mercados, sino que los hacen accesibles en condiciones consideradas aceptables por las autoridades. Las exageraciones aparecen cuando las imágenes se rompen de contexto y se utilizan como prueba de una intención que no existe. La Navidad no es confiscada por la seguridad, sino vivida en una Europa que ha aprendido, a veces de manera demasiado dolorosa, a gestionar los espacios públicos. Y si la atmósfera parece cambiada, no es porque la festividad haya sido prohibida, sino porque el miedo se ha convertido en parte del paisaje, tan presente como las luces.

La Navidad como arma informativa

Si todos los demás capítulos pueden explicarse por miedo, torpeza o conflicto cultural auténtico, aquí entramos en una zona mucho más fría: el cinismo calculado. En esta última versión de la Navidad robada, los culpables ya no son simbólicos, sino operacionales. Actores de desinformación que saben exactamente lo que hacen y, sobre todo, cuándo lo hacen. Diciembre es la temporada ideal. La gente está cansada, emocional, anclada en símbolos y menos dispuesta a verificar. Exactamente las condiciones perfectas para vender la idea de que "se está llevando algo". No importa si la historia es verdadera, importa si engancha.

El mecanismo es recurrente y casi industrial. Las mismas narrativas reaparecen año tras año, con ajustes menores: "Occidente está abandonando las tradiciones", "el cristianismo es sacado del espacio público", "los musulmanes dictan lo que podemos celebrar". A esto se añaden falsedades puntuales, fáciles de distribuir y difíciles de desmontar emocionalmente, construidas a partir de verdades a medias y detalles técnicos reinterpretados ideológicamente. Un caso clásico es el que dice que, en Suecia, las luces de Navidad habrían sido prohibidas para no ofender a los musulmanes. La historia circula desde hace años, reaparece periódicamente, se traduce a varios idiomas y se presenta cada vez como una novedad alarmante. La verificación de hechos muestra, sin embargo, un cuadro mucho más banal: decisiones locales relacionadas con la seguridad, costos, consumo energético o regulaciones administrativas han sido sacadas de contexto y transformadas en un ataque cultural imaginario. Precisamente porque regresa cíclicamente, con la misma estructura emocional, este tipo de narrativa ha sido documentada y desmontada repetidamente.

El contraargumento es, y aquí también, devastador por su simplicidad. Cuando verificas la fuente inicial, no encuentras religión, sino procedimiento. No encuentras demandas de las minorías, sino interpretaciones forzadas. No encuentras políticas culturales, sino detalles técnicos transformados en símbolos. Pero el objetivo de los actores de desinformación no es convencer a largo plazo, sino erosionar la confianza, crear la impresión de que "algo está sucediendo en todas partes" y que las instituciones mienten o esconden la verdad. La Navidad no es el objetivo final, sino el vehículo perfecto: lo suficientemente cargado simbólicamente como para provocar reacción, lo suficientemente repetitivo como para parecer creíble y lo suficientemente emocional como para suspender la verificación. En este sentido, la Navidad no es robada. Es explotada. Y la explotación funciona precisamente porque la indignación viene ya empaquetada, al igual que las luces.

***

Es silencio en Bruselas. Nadie está maquinando en estos días para robar la Navidad. En la tienda turca brillan las luces, indiferentes a la guerra cultural que alimentan, sin saberlo, con cada encendido. Hace unos cientos de años, los europeos del este recorrían el camino a Estambul con regalos y obsequios para el Gran Sultán. Hoy, el imperio de siglos de los sultanes ha desaparecido, y las antiguas provincias de Europa del este forman parte del proyecto político más ambicioso jamás nacido en este continente.

Los descendientes de quienes andaban en caftanes son europeos tranquilos, que recorren el camino al supermercado por feta, kéfir y encurtidos, no por nostalgia imperial, sino porque la herencia de tiempos que no vivieron es, en primer lugar, culinaria. No hace falta decir que cada imperio se derrumba, tarde o temprano. Sin embargo, merece la pena decir que un mercado común une más a la gente que la rabia nerviosa sobre el robo de un símbolo que vive más vivo que nunca en la mente de cada uno de nosotros, no en un árbol talado y levantado con pompa contra enemigos imaginarios que, cíclicamente, se nos dice que arruinan nuestras alegrías.

La Navidad, de hecho, no necesita ser defendida. No está en las vitrinas de los ayuntamientos, ni en los formularios de comunicación, ni en los debates televisivos sobre quién tiene derecho a decir qué. Está exactamente donde siempre ha estado: en pequeñas costumbres, en mesas improvisadas, en caminos repetitivos, en reflejos que no se discuten porque no necesitan justificación. Cuando un símbolo necesita ser defendido a diario en Facebook, ya es una señal de que el problema no es el símbolo, sino la ansiedad de quien lo defiende.

En Bruselas y en cualquier otro lugar, la Navidad no se roba. Se consume, se negocia, se ironiza, se repite. Como cualquier cosa viva. Y el hecho de que continúe existiendo a pesar de todos aquellos que anualmente la declaran "bajo asedio" dice algo esencial sobre su resiliencia. No es una festividad frágil, sino una que soporta nuestras proyecciones, nuestras frustraciones y hasta nuestra necesidad periódica de encontrar un culpable. Quizás por eso nunca desaparece. Porque, a diferencia de los imperios, la Navidad no tiene un centro de mando.

https://2eu.brussels/es/analyses/quien-nos-ha-robado-la-navidad-una-investigacion-sobre-un-panico-anual